Récit

Narration spéculative au Marais Wiels

À propos du film l’eau était là de Sophie Sherman et Némo Camus.

Par Hervé Brindel1, en collaboration avec Stefanie Bodien, responsable de l’Atelier de production du GSARA.

Dans le cadre de la « Résidence point de vue – point d’écoute » #3, Sophie Sherman et Némo Camus ont réalisé un film de 15 minutes qu’ils ont appelé l’eau était là. C’est le 8 février 2025, au BRASS à Forest, qu’il a été montré pour la première fois lors d’une séance de films intitulée « Regards sur le Marais » qui a fait salle comble et a suscité des réactions enthousiastes. Quatre courts métrages réalisés au Marais Wiels étaient au programme : autant de regards différents sur ce lieu foisonnant. Dans cet article, nous allons regarder de près la puissance narrative du Marais Wiels pour ensuite proposer une analyse du film l’eau était là sous l’aspect de la narration spéculative2.

| l’eau était là Un film de Sophie Sherman et Némo Camus BE 2025, 15 minutes Image : Sophie Sherman Son : Némo Camus Montage image et son : Sophie Sherman et Némo Camus Mixage : Jean-Noël Boissé Étalonnage : Jean Minetto Avec Mélissa Verbruggen Texte voix off : Némo Camus Voix off : Odette Alves Production : Stefanie Bodien (L’Atelier de production du GSARA) Dans le cadre de la Résidence point de vue point d’écoute #3 – En collaboration avec le BRASS et Peliskan L’Atelier de production du GSARA est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Synopsis: Un film tourné en 16 mm au Marais Wiels, à Bruxelles, un marais qui est apparu après la rupture de la nappe phréatique lors de travaux d’excavation pour un projet immobilier. Insectes, oiseaux et humains cohabitent dans ce refuge où le vivant et la magie semblent résister. |

Suite à l’appel à projets de la « Résidence point de vue – point d’écoute » #3, ce sont Sophie Sherman pour l’image et Némo Camus pour le son qui ont été sélectionnés. Les deux artistes ne se connaissaient pas et avaient donc déposé leur candidature sans se concerter. Leur manière d’aborder le sujet était très différente, ce qui nous a semblé être un défi intéressant. Pour illustrer leurs idées initiales (qui se retrouvent dans le film fini), voici des extraits de leur dossier de candidature :

Sophie :

J’aimerais raconter l’histoire de ce marais et partager le combat pour sa sauvegarde. Filmer ce lieu de nature sauvage qui crée des liens, des vocations et la dynamique collective pour préserver cette biodiversité. Pour ce film, je veux investir le marais du Wiels, y passer du temps et filmer les détails de ce lieu, au plus près de la végétation, de l’eau et des corps. En particulier, je voudrais filmer des mains, des visages, des gestes, des insectes et des oiseaux. (…) Le film pourrait se structurer autour des paroles recueillies, qui constitueraient la matière première du film. Le tournage image pourra être pensé par rapport à ces paroles agencées en un premier montage sonore. Entendre la parole de personnes s’exprimant sur le lieu.

Némo :

Je souhaiterais proposer une forme sonore se basant sur des ateliers avec des aînés et des jeunes, voisins du Marais. Ces ateliers proposeront une approche f(r)ictionnelle et spéculative du marais. De son histoire, ses habitants, ses usages, sa mythologie. Avec les outils de l’éducation populaire, l’idée est de construire ensemble une enquête fictive, sensible et poétique sur le Marais, à rebours d’une approche journalistique. (…) Je suis aussi très intéressé par la question de l’archive – et notamment de l’archive fictive.

Dans ces extraits, on voit apparaître une tension entre, d’une part, le désir de raconter l’histoire des personnes et autres êtres vivants rencontrés au marais et, de l’autre, l’envie d’inventer des événements imaginaires mais ancrés dans le réel. Cette tension qui semble se trouver entre les deux artistes se situe en réalité au sein des réflexions de chacun d’entre eux : aussi bien Sophie que Némo parlent à la fois d’éléments narratifs documentaires et fantastiques qui se rencontreront dans le film pressenti.

Au cours des mois que durait la résidence, il était passionnant de voir comment les deux auteurs ont navigué entre ces deux approches narratives. Leur coexistence, si elle peut être fertile, est aussi complexe dans l’écriture. Les différents registres narratifs sont en effet très codés, et l’imbrication de l’un dans l’autre est une affaire assez subtile, d’autant plus qu’elle doit tenir compte également de l’esthétique particulière des images argentiques et de l’effet du son asynchrone.

D’après nous, cette tension est déjà inhérente à ce lieu qu’est le Marais Wiels. Mais de quelle manière ? En mettant en avant la quantité importante et la diversité des productions artistiques sur le Marais Wiels lors de la soirée de projection « Regards sur le marais », nous avons mis en évidence la puissance narrative du marais : un lieu, jadis abandonné, libre d’usage, en ré-ensauvagement, encore aujourd’hui peu réglementé et peu aménagé, que chacun crée en l’habitant, en le cheminant, en l’étudiant, en le protégeant, mais aussi en l’imaginant. D’abord, il porte les stigmates d’une histoire industrielle.

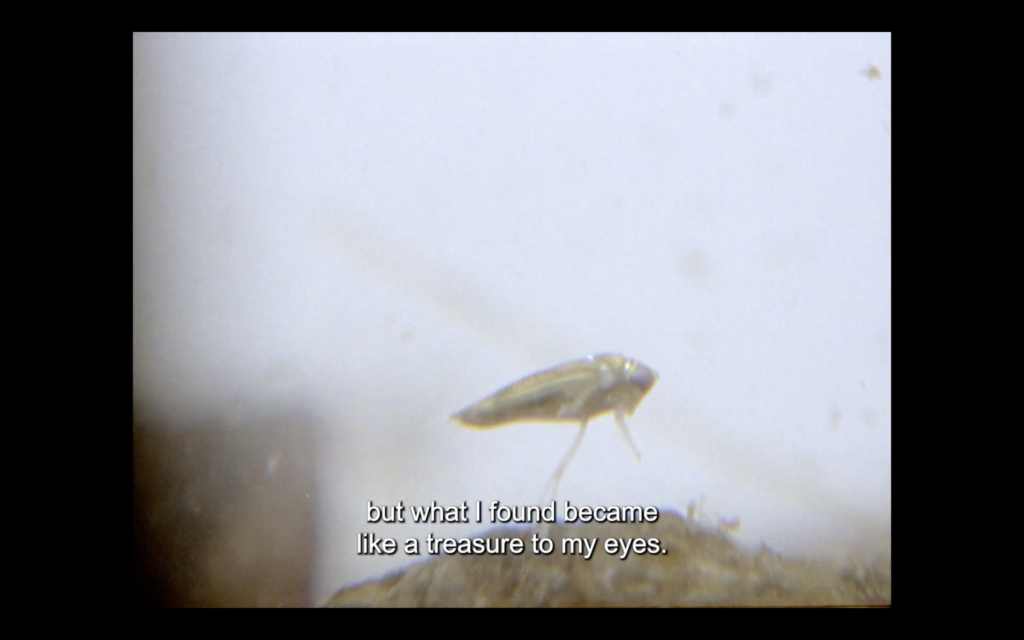

Il est représentatif de ce qu’Anna Tsing nomme une « ruine du capitalisme »3. Puis l’eau qui a surgi là au milieu des péripéties de la spéculation immobilière dans les années 2000 génère une grande production biologique, mais aussi narrative. Rapidement, avec l’eau, de nombreux êtres vivants vont s’installer ici plus ou moins spontanément et agencer un milieu de vie complexe et ambigu, inspirant une relation nouvelle entre humains et non-humains. Cette résurgence d’un milieu « sauvage » en ville, en pleine crise écologique, est un moteur narratif qui donne envie à beaucoup d’artistes, de militants et de simples promeneurs de raconter cette histoire. Une histoire enthousiasmante et stimulante, qui invite à la « narration spéculative ».

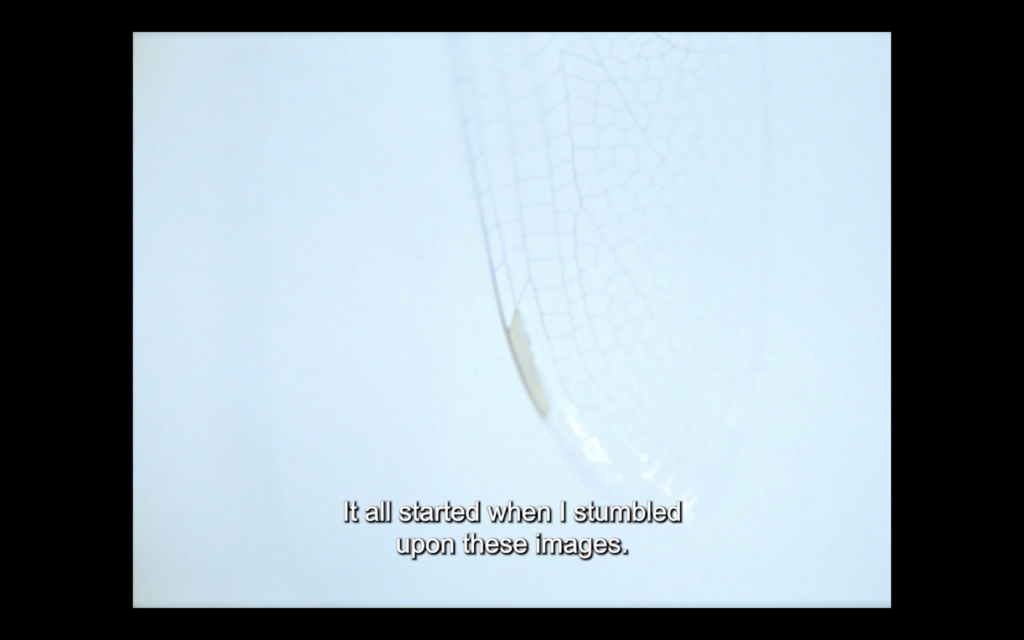

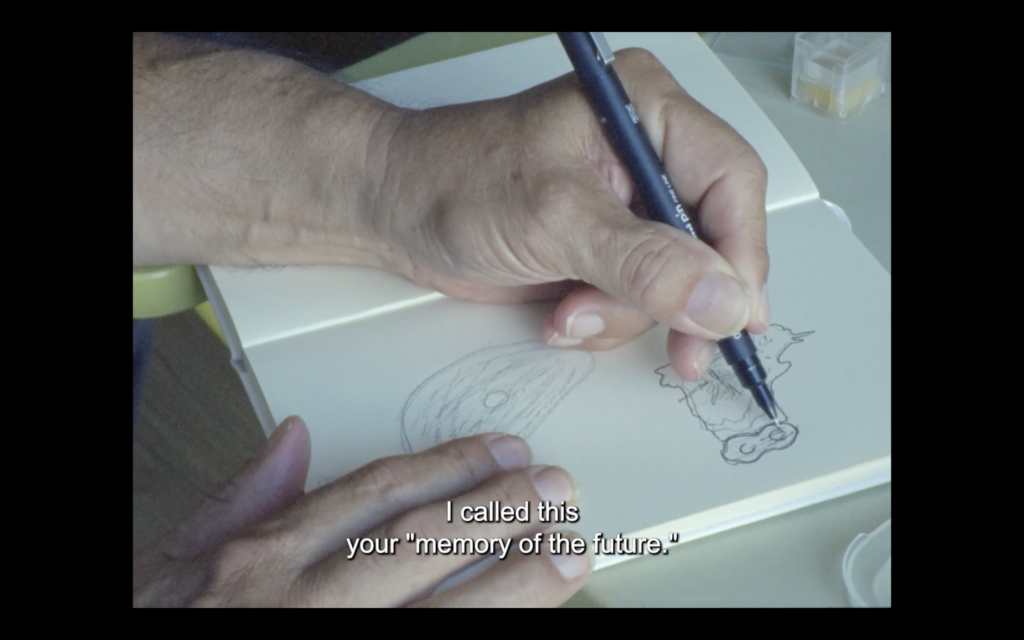

Dans l’eau était là, les éléments les plus explicitement spéculatifs se trouvent dans la bande sonore. La voix off écrite par Némo met en scène, de manière délicate, un personnage vraisemblablement du futur qui découvre les images d’un monde, qui sûrement, n’existe plus. Les images du présent filmées par Sophie deviennent, par la narration de Némo, les archives d’un monde disparu : « un trésor » comme le dit la voix off.

La bande son asynchrone participe à ce que l’on appelle une uchronie (le récit d’évènements fictifs à partir d’un point de départ historique) : les éléments sonores ne correspondant pas au présent des images, ils renvoient plutôt à un autre espace temporel qui pourrait être celui de la narratrice du futur, ou encore à d’autres mondes parallèles ou intermédiaires qui nous sont habituellement inaccessibles.

L’esthétique argentique, la lumière chaleureuse et les images soigneusement cadrées de Sophie, quant à elles, racontent l’histoire d’un monde encore magnifique mais déjà en déclin. Le regard est souvent dans un mode d’observation scientifique, presque biologique et ethnographique. Il donne une valeur historique forte aux images qui appuie le statut d’archives du futur proposé par la voix off.

Mais les images de Sophie sont également empreintes d’imaginaire : les plans macro et les effets argentiques comme, par exemple, la phytographie (une technique développée par Karel Doing qui permet d’utiliser la chimie interne des plantes, lesquelles agissent comme un produit révélateur sur l’émulsion) font le lien avec ces mondes parallèles et intermédiaires des éléments sonores spéculatifs évoqués plus haut.

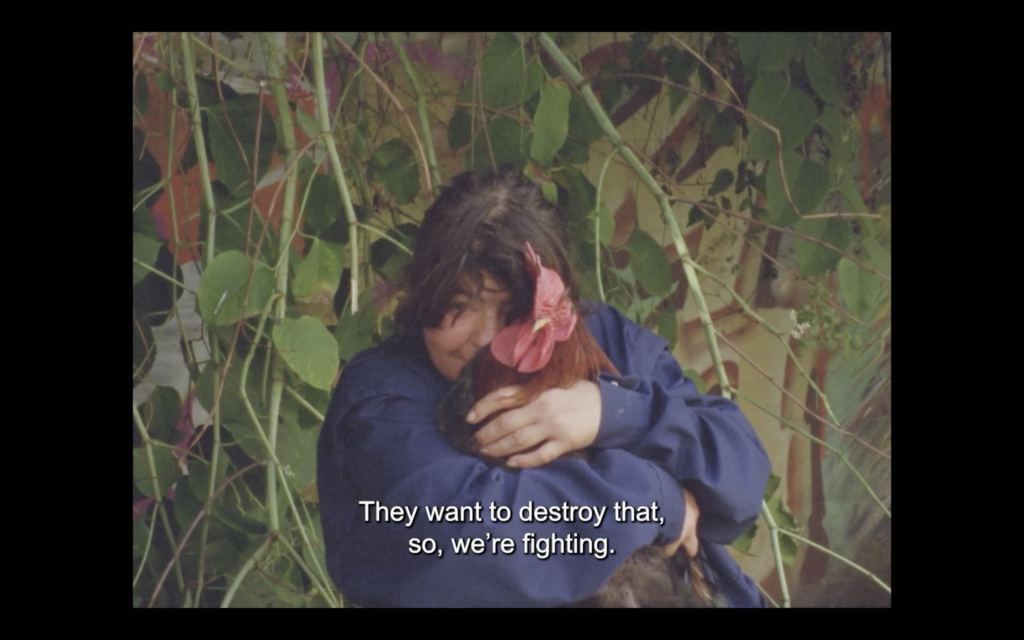

Une tension entre réel et imaginaire se crée, pourtant, quand on voit Mélissa, qui habite au marais dans une cabane, parler face caméra. L’image et le son deviennent alors presque synchrones et le système narratif mis en place se retrouve légèrement déséquilibré. Il y a là une résurgence du réel dans la proposition spéculative.

Ce qui pourrait apparaître comme un écueil est peut-être finalement salutaire, car trop souvent la narration spéculative ne prend du réel que ce qui sert les événements imaginaires et le propos politique, en laissant de coté la complexité et l’ambiguïté du réel.

Comme évoqué dans cet article, beaucoup des récits qui entourent le marais ont une dimension politique. Raconter le marais, c’est une manière efficace de le faire exister, une manière de revendiquer des droits pour les différents humains et non humains qui vivent là.

Quant aux récits spéculatifs, ils mettent en scène le futur afin d’attirer notre attention sur ce qui advient du monde. A l’image du rituel de la cérémonie d’alliance des eaux humides que l’on voit dans l’eau était là, ces récits célèbrent les fragments d’un monde qui s’abîme, d’un présent encore désirable.

- Hervé Brindel est monteur et réalisateur. En 2025, il crée l’installation sonore La maison des cloportes, une pièce sonore de 50 minutes diffusée sur 14 enceintes, qui invite les spectateurs à déambuler entre les différents points d’écoute afin de découvrir cet espace à la fois mental et réel qu’est le Marais Wiels. ↩︎

- La narration spéculative est un type de récit d’anticipation qui se définit principalement par la volonté d’agir sur le monde en introduisant des récits imaginaires désirables et performatifs, dans les récits que nous faisons des lieux et des événements de notre vie quotidienne. Pour aller plus loin :

https://wiki.erg.be/w/R%C3%A9cits_et_exp%C3%A9rimentation_-_Narration_sp%C3%A9culative_(MA). ↩︎ - Voir son livre Le champignon de la fin du monde : https://www.editionsladecouverte.fr/le_champignon_de_la_fin_du_monde-9782359251364. ↩︎